拓竹科技(Bambu Lab)自2020年成立以來,以驚人的速度在全球3D打印市場中崛起,成為該領域最矚目的獨角獸企業之一。在短短四年內,這家深圳企業不僅重新定義了消費級3D打印機的標準,更以其創新技術和卓越產品力在競爭激烈的市場中脫穎而出。

市場地位與業績表現

快速崛起的市場份額

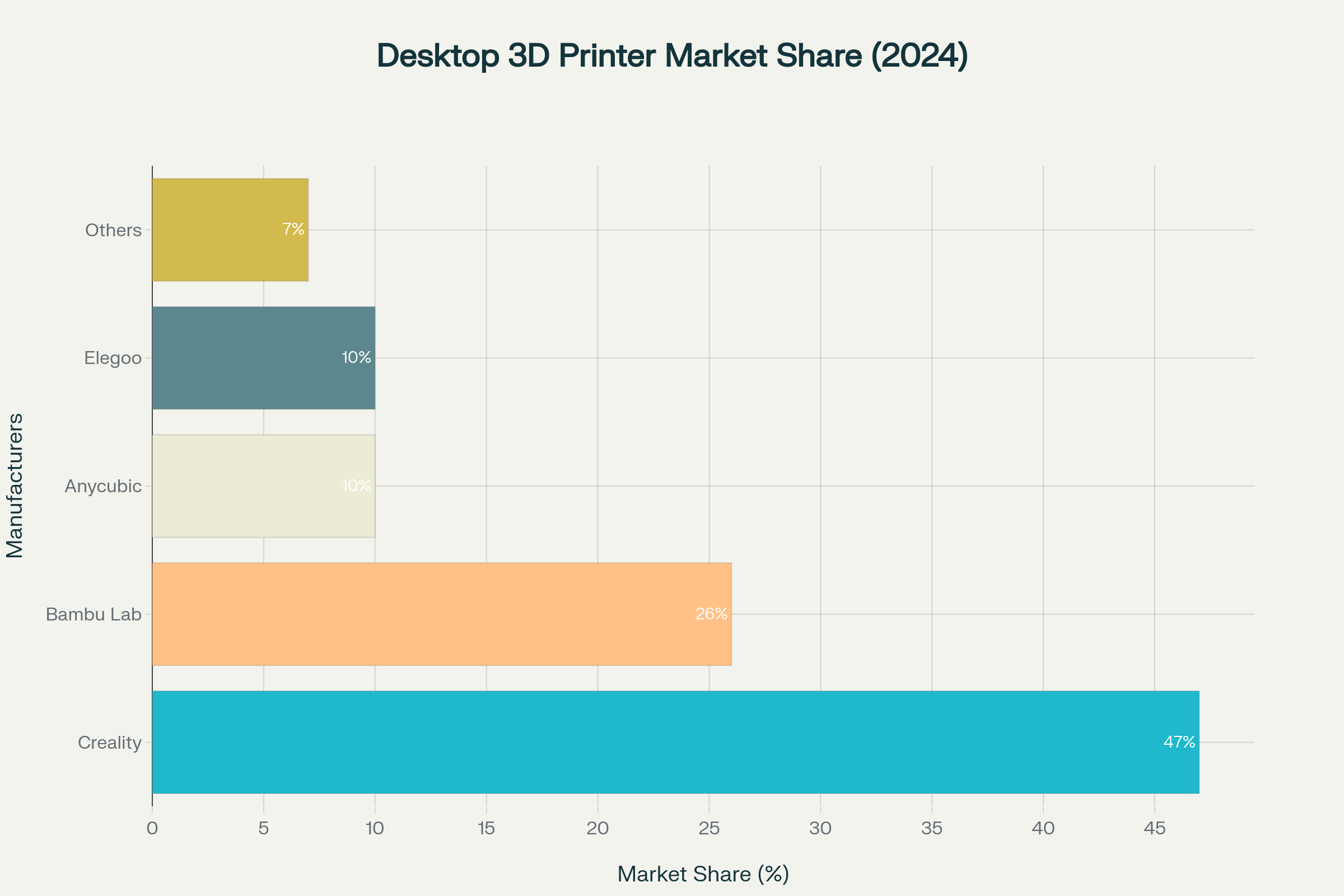

拓竹科技在3D打印市場的表現堪稱現象級。根據CONTEXT研究機構的最新數據,拓竹在2024年已佔據全球桌面級3D打印機市場26%的份額,僅次於創想三維(Creality)的47%,成為該領域的第二大廠商。

Desktop 3D Printer Market Share 2024

這一成績對於一家成立僅四年的公司而言極其罕見。更令人驚訝的是,拓竹的年增長率達到336%,遠超其他競爭對手。在2,500美元以下的消費級3D打印機細分市場中,前四大廠商佔據了94%的市場份額,拓竹與創想三維、縱維立方和智能派共同構成了第一梯隊。

驚人的財務表現

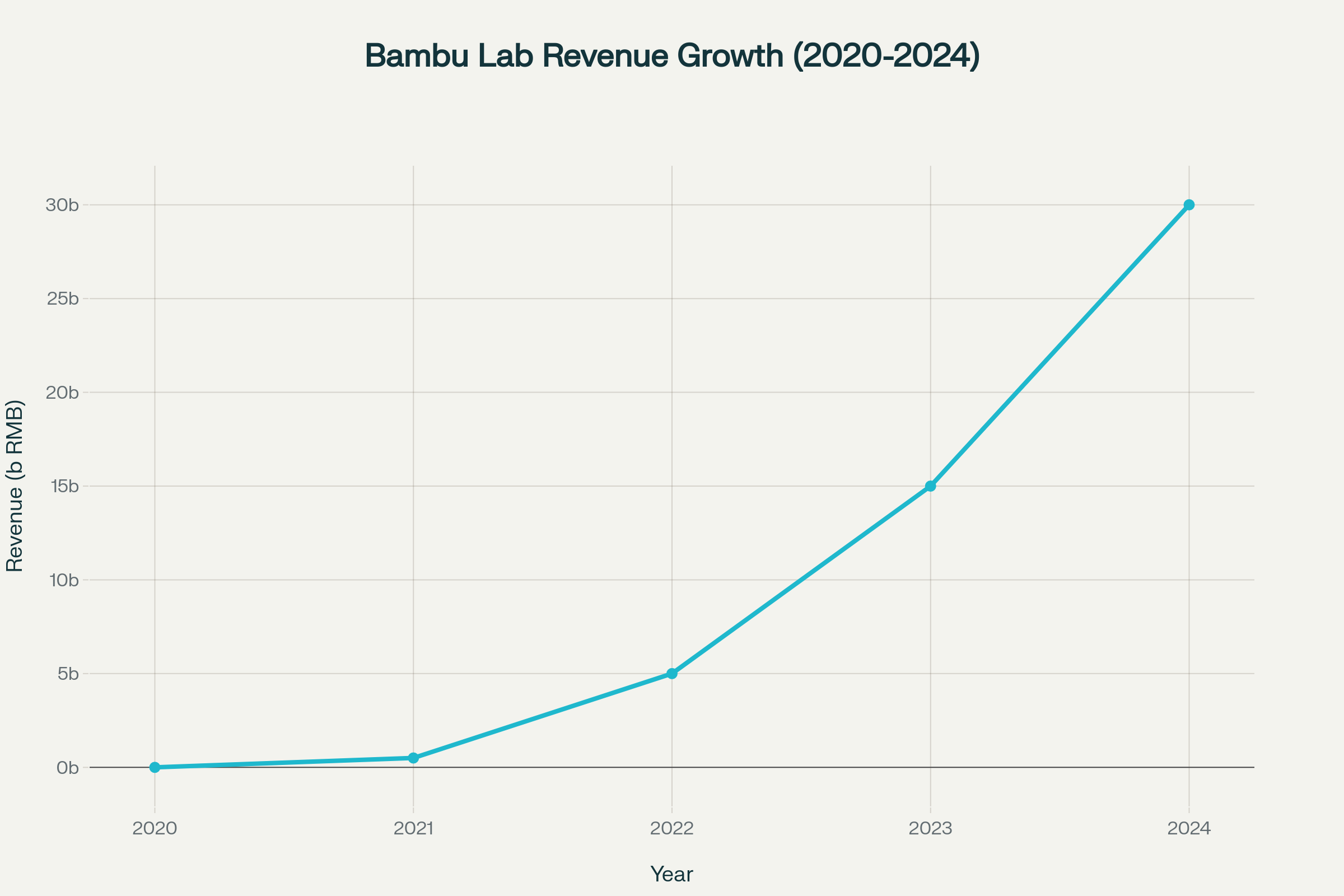

拓竹科技的營收增長軌跡令人矚目。從2020年公司創立時的零營收,到2023年實現約15-27億元人民幣的營收,預計2024年將達到55-60億元。

Bambu Lab Revenue Growth (2020-2024)

這種增長速度甚至超越了早期的大疆創新——拓竹用四年時間實現了大疆九年才達到的50億元營收里程碑。更令人印象深刻的是,拓竹科技的淨利率高達30%,2023年淨利潤約7億元,預計2024年將達到近20億元。

核心競爭優勢分析

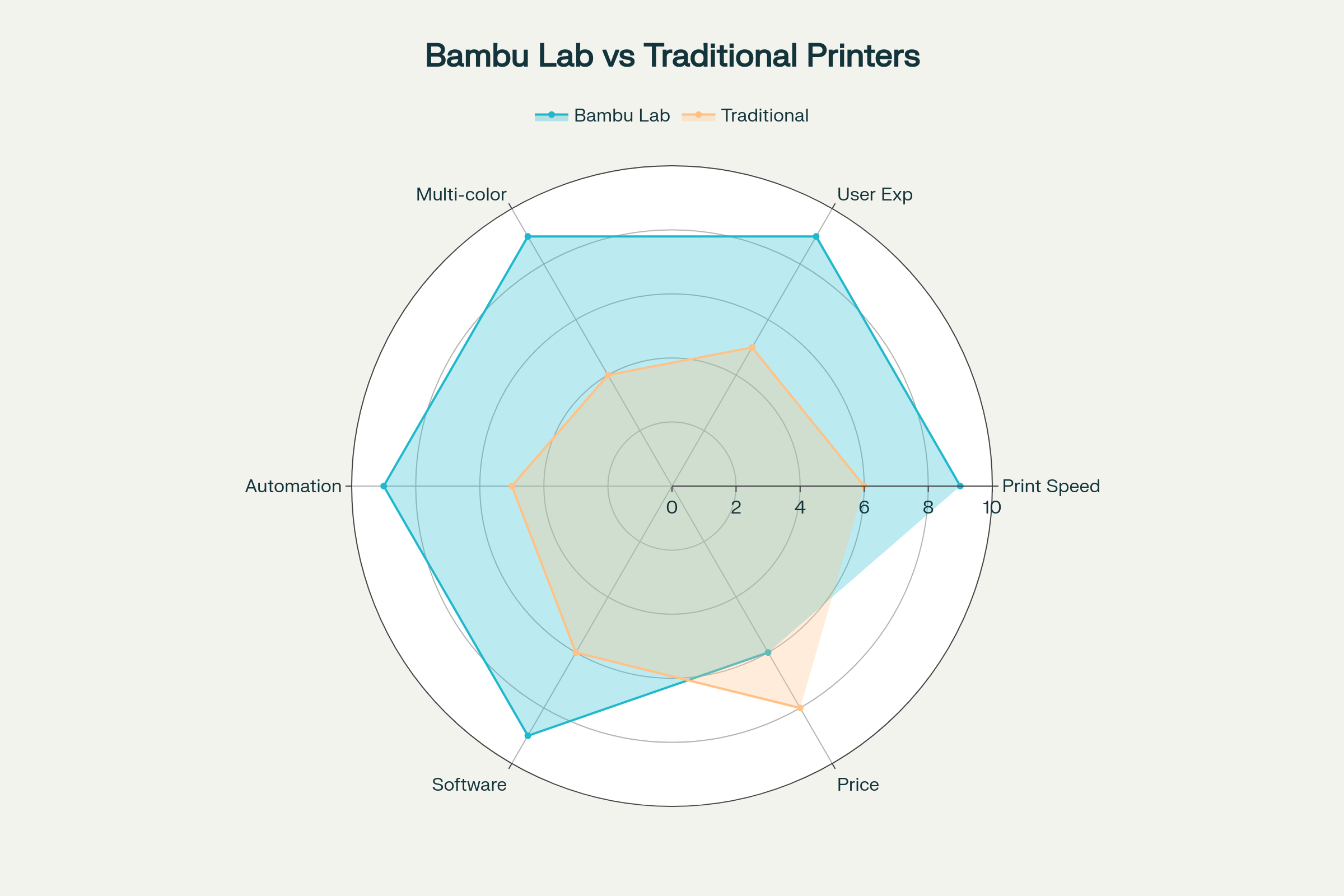

技術創新的全面領先

拓竹科技的成功源於其在多個技術維度上的全面領先。相比傳統3D打印機廠商,拓竹在關鍵技術指標上實現了顯著突破。

Bambu Lab vs Traditional 3D Printers - Competitive Advantages

高速打印技術:拓竹的打印速度達到500mm/s,約為競爭對手的兩倍,這一優勢被稱為「速度怪兽的誕生」。

多色彩打印能力:通過創新的AMS(自動材料系統)技術,拓竹實現了最多16種顏色的同時打印,大大擴展了創作可能性。

Bambu Lab AMS multi-color automatic material system for advanced 3D printing.

全自動校準系統:A1系列產品可以自動處理Z軸偏移、床位校準、振動共振和噴嘴壓力等多項校準工作,大大降低了使用門檻。

軟硬件一體化優勢

拓竹科技採用了類似蘋果的軟硬件一體化策略,通過Bambu Studio軟件和Bambu Handy移動應用程序,提供了無縫的用戶體驗。

Bambu Lab A1 Mini 3D printer with automated calibration and multi-material filament setup

用戶可以通過手機應用程序遠程監控打印進度,觀看縮時攝影,甚至進行遠程控制。這種「一鍵式」的使用體驗讓3D打印從極客專屬工具轉變為普通消費者也能輕鬆使用的設備。

產品創新與差異化策略

產品線的戰略布局

拓竹科技採用了精準的產品線布局策略,涵蓋不同價位段和應用場景:

高端旗艦系列:X1 Carbon和X1E定位專業用戶,具備封閉式設計和高級材料支持能力。

Bambu Lab X1 Carbon 3D printer recognized as one of TIME's Best Inventions of 2022, featuring multi-material printing and a touchscreen interface.

中端主力系列:P1系列採用X1系列驗證過的結構和控制系統,提供高性價比的高速多色打印體驗。

入門級系列:A1和A1 Mini針對新手用戶,強調易用性和自動化功能。

Bambu Lab A1 Mini 3D printer with multi-filament system and CNET 2024 Editors' Choice Award.

創新突破產品:最新的H2D系列整合了3D打印、雷射雕刻和切割功能,開創了多功能一體機的新品類。

Bambu Lab H2D laser cutting and 3D printing combo machines showcasing advanced multi-material capabilities.

破壞性創新的實踐

拓竹科技的成功體現了典型的破壞性創新模式。通過將無人機技術移植到3D打印領域,拓竹首創了陀螺儀防震、激光雷達檢測等創新技術,使產品性能領先同行2-3代。

這種跨界技術融合不僅提升了產品性能,更重要的是改變了整個行業的競爭格局,迫使傳統廠商跟隨創新。

商業模式與市場策略

獨特的市場進入策略

與大多數3D打印企業不同,拓竹科技沒有選擇亞馬遜作為主要銷售平台,而是專注於建設獨立站,成為「3D打印出海行業中的一股清流」。

這一策略的優勢在於:

- 避免了亞馬遜平台的激烈價格競爭

- 建立了更直接的客戶關係

- 獲得了更高的利潤率

社群生態系統建設

拓竹科技通過MakerWorld平台打造了活躍的創作者社群,提供豐富的3D模型資源和競賽活動。2024年,公司更推出了AI驅動的PrintMon Maker工具,降低了3D建模的門檻。

最新的商業許可會員制度允許創作者通過平台獲得收入,形成了良性的生態循環。

全球化營銷策略

拓竹科技採用了多元化的營銷策略,在YouTube、TikTok、Facebook等平台建立了強大的品牌影響力。

通過與垂直領域KOL合作,拓竹在#bambulab標籤下已累積超過3.2萬個作品,實現了廣泛的品牌曝光。

未來發展前景

技術發展方向

拓竹科技正在向更高端的工業級市場拓展,同時繼續推進消費級產品的技術創新。H2D系列的成功證明了多功能一體機的市場潛力,預計未來將推出更多跨界創新產品。

市場擴張機遇

隨著3D打印技術的普及,預計未來市場規模將實現十倍增長。拓竹科技的目標是讓每個家庭都能擁有自己的小型3D打印工作室,滿足個性化製造的需求。

挑戰與應對

儘管前景光明,拓竹科技也面臨著專利訴訟、市場競爭加劇等挑戰。與Stratasys的專利爭議反映了行業內的競爭白熱化。

然而,拓竹科技憑藉其技術創新能力和市場應變能力,有望在未來競爭中保持領先地位。

結論

拓竹科技能夠在3D打印市場脫穎而出,關鍵在於其成功實踐了破壞性創新策略。通過技術跨界融合、產品差異化創新、獨特的市場策略和生態系統建設,拓竹不僅重新定義了3D打印機的標準,更為整個行業帶來了新的發展動力。

Bambu Lab A1 3D printer with AMS multi-color filament system, winner of 2024 industry awards for innovation and quality.

在消費升級和個性化製造趨勢的推動下,拓竹科技的成功模式為其他科技企業提供了寶貴的借鑑,也預示著3D打印行業即將迎來更加廣闊的發展前景。

留言

張貼留言